메타버스 생태계가 완전히 구성되기 위해서 필수적으로 적용되어야 하는 기술이 바로 블록체인이다. 가상화폐와 코인 그리고 NFT의 거래와 메타버스가 결합한 형태로 Economy, 즉 경제 활동이 가능한 환경은 구현하는 것이 메타버스 생태계를 이루는 중요한 요소이기 때문이다. 이번 글에서는 블록체인 개념을 정립하고 메타버스와 블록체인이 어떤 비즈니스 모델로 융합될수 있는지를 살펴보고자 한다

Web 3.0의 시대에서 블록체인은 이제 '알아야만 하는' 기술로 자리 잡았다. 하지만 아직까지도 개발자나, 관련 업계의 종사자가 아닌 많은 사람들은 블록체인의 정의조차 제대로 설명하지 못하는 것이 현실이다.

그럼에도 블록체인과 관련된 산업은 지속적으로 발전하고 있고, 블록체인을 주제로 한 뉴스는 매 시간 새로이 업로드 되고 있다. 왜 이렇게 사람들은 블록체인 기술에 관심을 가지는 것일까?

대체 블록체인이 뭐길래?

내가 가르침을 받았던 교수님에 따르면 블록체인은

"신뢰를 만드는 기술"이다.

그 시스템을 이해하기 전까지는 이 문장을 이해하기 힘들겠지만 실제로 그렇다. 블록체인의 중심에는 '신뢰'가 있다.

이게 무슨 말일까? 답은 블록체인의 구조를 살펴보면 쉽게 알수 있다.

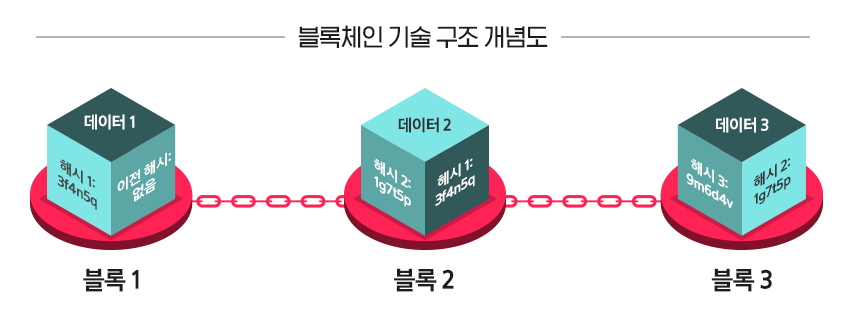

| 자, 지금부터 당근 마켓을 떠올려 보자. 내가 온라인에서 정품 신발을 하나 구매한 거래 내역이 블록1에 저장이 된다. 막상 신발을 신어보니 사이즈가 안 맞아 당근 마켓을 통해서 신발을 재판매 하기로 결심한다. 마침 새로운 구매자가 나타나고, 해당 구매자와의 거래 내역(당근 재판매 내역)은 이전 거래 내역(내가 정품 신발을 산 내역)과 함께 블록2에 저장이 되어 다음 구매자를 기다린다. |

이렇게 블록3, 블록4가 새로 생기고 거래 내역들이 누적되면서 하나의 사슬 (Chain)의 형태를 이루게 된다.

이것이 바로 '블록체인'이다.

그렇다면 이 과정이 대체 '신뢰'와 어떤 연관이 있는가?

블록체인은 기본적으로 P2P (Peer to Peer) 기술에 기반한다. 이게 무슨 의미인지 설명하기 위해서 위의 예시로 돌아가보자.

온라인 샵 구매 -> 당근마켓 구매 -> 재당근....

위 과정을 거치면서 블록에 거래 내역이 저장된다고 했는데, 이 거래 내역은 누가 확인해주고 검증해주는 것일까?

내가 1차적으로 구매한 정품 신발을 재거래했을지, 혹은 그 사이에 정품을 본 딴 가품을 정품인척 속여서 판매한 것인지 그 누가 확실하게 이를 확인해 줄 수 있을까?

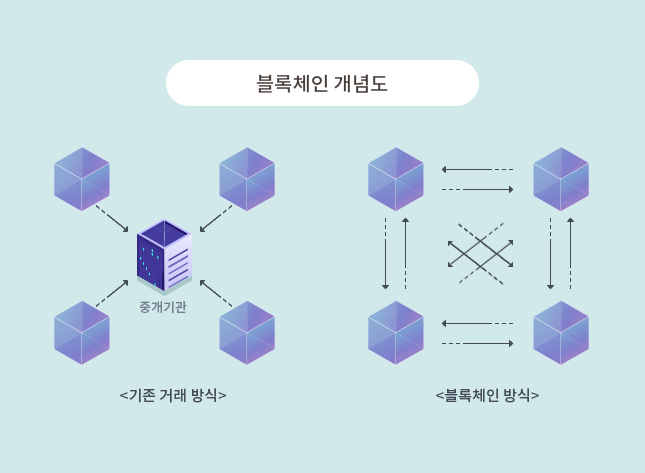

만약 당근마켓이 아니라 Kream이었다면, 기존 거래 방식의 이미지처럼 Kream이 중개기관이 되어 운동화가 정품인지 아닌지 확인을 해줬을 수도 있다.

하지만 블록체인은 기존에 '중앙화된' 시스템, 즉 통제권을 지닌 특정 기관 없이 개인 간의 확인 과정을 통해서 검증의 절차가 이루어진다.

쉽게 말해 내 거래 내역이 모든 사람들에게 오픈되고 이 거래 내역을 확인하고자 하는 참여자들은 누구나 와서 내 거래 내역이 정확한지, 위조나 변조가 없는지를 각자 확인하고 거래가 '유효'하다고 판단될 시 이를 '승인'한다.

단, 여기서 거래 내역을 확인할 '참여자'들의 수 과반수가 해당 내역의 투명성에 동의하여 '합의'를 이루어야지만 거래는 최종적으로 '승인'된다.

이렇게 한 번 '승인'된 내역은 이전 블록과 사슬로 연결되어 새로운 블록을 생성하는 것이다.

그럼 여기서 드는 의문 한 가지,

내 거래 내역을 굳이 확인 해주는 이 친절한 사람들은 뭘 위해서 이런 작업을?

자발적으로 그저 좋은 마음으로 작업에 참여할 사람이 몇이나 있을까. 당연히 이들을 위한 보상체계가 존재한다.

이 보상체계를 설명하기 위해서는 더 이상 신발의 예시를 사용하지 못한다.

위에서 신발을 통해서 블록체인의 개념에 대해 이해했던 것을 이제부터는 신발 대신 '비트코인'을 대입해서 생각해 보자.

비트코인도 신발처럼 처음 누군가의 소유의 과정이 있었기 때문에 지금처럼 가상자산으로서 거래가 이루어지고 있는 것이다.

가장 처음 비트코인을 손에 쥔 사람, 그 사람은 비트코인을 어떻게 얻은걸까?

쉽게 정리하자면, 비트코인은 암호를 풀어야지만 얻을 수 있는 아이템과 같은 개념으로 이해할 수 있다. (해시에 대한 설명은 차후 설명을 보태도록 하겠다)

이 암호를 가장 빨리 풀어서, 참여자들로부터 과반수 이상의 '동의'를 얻어낸 사람이 비트코인의 소유자가 되는 방식이다.

이 과정에서 해당 암호를 풀기 위한 정답이 정말 맞는 것이지를 확인해주는 대가로 참여자들에게는 경제적 보상이 주어지는데 이 과정을 '채굴'이라고 표현한다.

즉, 채굴을 통해서 비트코인을 얻는다는 말은 바로 이 암호의 정답의 검증 과정에 참여해 경제적 보상으로 코인을 얻었음을 의미하는 것이다.

**이렇듯 보상을 통해서 참여자들을 모으는 방식을 퍼블릭 블록체인이라고 한다

블록체인에 대한 기초적인 개념을 쉽게 설명하기 위해서 일단 여기까지만 설명을 진행하겠다.

다음 글에서 이 검증의 과정이 어떻게 이루어지는지 해시값과 POW, 스마트 컨트랙트를 더해서 디테일하게 이야기 해보겠다.

'김보경 > 메타버스 시리즈' 카테고리의 다른 글

| #6. 메타버스와 블록체인 2 (1) | 2023.02.06 |

|---|---|

| #4. 메타버스와 디지털트윈 (Digital Twin) (2) | 2023.01.09 |

| #3. 메타버스와 가상오피스 (0) | 2023.01.02 |

| #2. 메타버스의 적용 (0) | 2022.12.12 |

| #1. 메타버스 비즈니스의 이해 (2) | 2022.11.28 |